70-80%の子どもが学齢期までに寛解してゆくと言われている卵アレルギーですが、我が家のアレっ子は絶好調。6歳になったいまも見事に健在で、卵完全除去の生活をつづけています。進化している、と書いた前回よりさらに時は経ち、世界は変わりました。彼を取り巻く生活も、地球に住む人々も。

2024年、夏。

パンデミックを封じるための鎖国は終わり、門扉を開け、街や乗り物に、まずは日本人から、次は外国人と、徐々に戻ってきた人の行き交い。

コロナという名の、思い起こすと途方に暮れる異次元のトンネルを、くぐりぬけ喉元過ぎて熱さ忘れた逞しき人類は、移動をすることで生を得るように、また旅に出始める。

なんだろうね、そろそろ、という気持ちは外から刺激されるのか、中から生まれゆくものが溢れるのか、つまりわたしたちにもタイミングがやってきたのでした。

旅するアレっ子、と冠したこの書き物、わたしたちのスタンスは変わらないまま、旅先を外国とできる時期に、歩いていたら辿り着いたかんじです。

旅先は、カンボジア。3都市、10日間。

結果を先に言うと、一切のアレルギー反応がなく、アレっ子として大成功の旅でした。

卵アレルギーのアレっ子ちゃんは、カンボジア、行けるよ!

と、声を大にしてお伝えしたくて、できるだけ余さず書こうと考えています。

何を食べ、どのように過ごすことができたのか、準備からご紹介してゆきます。

第一話でもご紹介のとおり、徹底して調べ上げて臨む、わたしたちの旅。旅路が長く複雑になるほど、リストも長くなってゆきます。

今回は、現地に着いてからの行動よりまず先に、万が一のことがあったときに受け入れてくれる病院があるのかどうか、から始めました。

泊る宿からその病院はどれくらいの距離か、救急搬送できる態勢か。そもそもカンボジアという国では、医師たちは、食物アレルギーとアナフィラキシーショックのことを知っているのか。だとしたら、どれくらい。経験はあるのか。

片っ端から病院にEmailやFacebook Messengerで連絡をして、確認しました。もしアナフィラキシーショックがあった場合、連れて行って治療を受けることができるのか? もしエピペンを使った場合、その後の経過措置を診てくれる医師はいるのか?

最悪の場合を想定して、ヘリコプターでバンコクへ輸送となったら、保険はどこまで適用するのか?

カード付帯で行けるのか? 海外旅行保険は? キャッシュレスで診療を受けられる保険会社はどこだ?

自身の旅ではほとんど利用したことがない海外旅行保険。でもいざというときに効果を発揮するのは、数年前の渡航先での発熱と入院で良く知っている。

利用しなければ、しないで済んだということにほかならず、できる限りの準備はしておくに越したことがないのですが、こう書いていると、そんな命懸けでわざわざ旅行に行くのか? という疑問が行間から浮上してきそうです。

いわば、命懸けはいつものこと。

だったらどこにも行かないのか?

この問いは、わたしたちはいつも自らに課していてそしてその都度答えを出すのです。

やりたいことがあるならば、できることを、できる限りやるまでです。

道はあります。方法はあります。ほらまた人生の話に結びついてしまうのですが、犬も歩けば棒に当たる。そりゃいつかなにかはあるのです、みんな。その敵を知り、丁寧にひとつひとつ積み上げてゆくことを楽しめれば、ま、なんとかなるさ! と思えるのです。

病院は、24時間救急受け入れと、小児科やアレルギーの知見がある医師もどうやら居るようである、ということはわかりました。彼の国の首都および観光地の、各病院に問い合わせた限りでは、いずれかの海外旅行保険による現地で支払わずに済むシステムもあるようでした。

でも日本側で入念に調べたところ、食物アレルギーはどうやら「持病」に類すると解され、もしものときも保険では適用外になるようであるということ。

なるほど。これは自分の身は自分で守れのパターンだね。

今後ここは、実際に保険会社にインタビューしてみる必要があるところです。

さてその次は飛行機。

乗り換えを含めて往復計4機に乗る必要がありました。

ということは、4回の食事が考えられます。

これはいまの時代、Veganが用意されているに違いない。と予測して航空会社に問い合わせたところ、XXとXXとXXXのどれにするか? と訊かれました。

今回はベトナム航空で行く予定だったのですが、電話口は日本の方ではなかったからかなおさら、XXで記したのは、聞き直してもよくわからなかったからです。

違いを訊ねると、Veganと、中くらいのVeganと、とても厳しいVeganだそうです。

でもどれも動物性のものは使っていないのだよね? と確認すると、イエス。よくわからないしおもしろいので、3人搭乗分、3種類を行きも帰りもお願いしました。

このオプションは、無料でした。

航空会社とのやり取りは、この後また別件で始まるのですが、このときは1回分の食事を確保できたと、これから集めてゆくピースの欠片のひとつを、手元に引き寄せることができたと、小さな前進の喜びがあったものです。

旅のまだ数カ月前、アレルギー科の定期受診がありました。主治医にこのカンボジア行きのことを話した時には、いつもは大らかに受け入れ見守り温かに寄り添ってくださる安心感の毛布のような医師が、えっ、カンボジア。と絶句したものでした。

それはちょっと・・・という言葉を飲み込んだ表情をしていらして、空気がさっと変わったことで、あ、そうか。そうだよね。と、外側からそのアレルギーの重度具合を再確認したものでした。

ただ親であるわたしたちの「子にはいろいろ経験させる、そのために準備を怠らず」という姿勢を日頃から理解していただいていて、あるいは無力感か優しさゆえか、気を付けてください、の言葉に置き換えて、ひととおりのアドバイスをくださったものでした。

ここでわたしたちは、機内のエピペン持ち込みに、診断書が要るのだということを初めて知るのです。あ、そうか。そりゃそうか、針だものね。

あれ、前回の渡航時には、エピペン持っていなかったんだっけ? と思い起こすものの、それははや5年前。

エピペンが処方されていたかいなかったかの記憶をたどる必要があるくらい、まだ息子がちびっ子だった頃のこと。

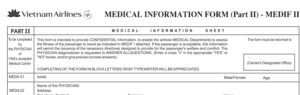

航空会社に問い合わせると、MEDIF IIという英文の診断書が必要とのことでした。

https://www.vietnamairlines.com/~/media/FilesDownload/Travel-Information/MEDIF-II-EN.pdf

それって知っておくことが常識なのだろうか。わたしたちはいま知った。と思い、知らなかったことに照れて知ったことに安堵し、知らずにしかし着実に、旅の準備へとつながる一歩を得たことに満足を覚えたものでした。

この書類を用意しなくてはならない基準、というのがまた細かで、針の長さ、から始まって、持ち込むけれど実際に使うか使わないか、というところが書類の種類の分岐点でした。

実際にね、使わないで済むような、旅にしたいのだけれどね。

でも使う必要があるときには使うよね。

電話口でオペレーターの方に伝えながら、このニュアンスと願いと徒労感を、わかってくれる人と話がしたいなあ。と、同じくアレっ子ちゃんを家族に持つ友人の顔を思い浮かべたりしていました。

そうでなくては、当たり前のことを一生懸命口に出している自分が、悲哀というか、滑稽というか、そんな錯覚に陥ったのでした。

さてこの書類。なんと、搭乗の5日前に用意したものでなくてはならないとのことを通告されます。そして書類の有効期限は発行から2週間とのこと。

オーノー, そりゃインポッシブルじゃないか、と、英文の書類に感化されてだんだん外国語が占める割合が増えてきた頭で思い、ポッシブルにするための方法を考えるわけです。

かかりつけの病院までは距離があり、それより自宅に近い病院で書いていただく方が時間的にも便利であろうかと思って、問い合わせるところから始めました。

そうしたら、病院によって料金も違うことがわかりました。

3病院ほど調べたら、英文の書類に英文で用意する必要があるということで、大抵が11,000円くらいかかるとのことでした。

必要とはいえ、地味にこういう費用は痛いのだけれど、

結局、旅の直前に、ぎりぎりの日付で用意していただいたものを主治医の元へ取りに行くことにしました。

が、これ、長い旅の場合どうするんだ?

外国だからこそ、未知数。乗り慣れていないベトナムエアだし、お国柄など考えて、どうにか守る日程で用意した方が無難。

郵便を使った返送だと、すれ違う可能性もあり、確実なのは自分で取りに行くこと。

取りに行く日を忘れないように。

そして渡航の3日前に入手しました。まさに旅のチケットの符号を手に入れた気分。

念のため、と4コピーくらい作って持って行ったものです。

しかしながら結果は、割と適当で確認もいい加減なものでした。なんだよもっとちゃんと見てよ、日付とかさあ! とか思った次第。

だよね、そうだよね、と頭半分は思い、半分は、備えあって憂いなし。と、文字どおり1つ1つゲートをクリアしてゆく自分たちに満足したり、家族だけにわかる笑いを共有したり、

つまりは単なる空港のチェックインでさえ、エキサイティングでスペシャルなイベントに変わるわけです。

わたしは、だからこそ、問題を抱えることはそれに伴う喜びもあり、と、これがなかったら知り得ない感情を持つことに、醍醐味を見出しているのです。

自慢でもなくやせ我慢でもなく、障害の多い恋ほど燃える、ほどではないが、そんなふうなやつと思っていただければ。

ところでこれを書いているいま、たまたまこんなものがあると見つけましたのでシェアします。

英語で書いてあるので、すべての国で通じるわけではないが、しかし絵はよいな。万国共通で理解できそうなデザインなので、載せておきます。

ここまでも端折って書いているつもりでも、まだ肝心の食べるところに行きつきません。

でもいいよね、旅のすべてが特別ですものね。

準備という助走がわくわくを駆り立てる。

なので、今回長い時間をかけて準備を進めたその感覚から、お伝えするのも良いのではないかという思いもあり、このまま参ります。

重度のアレっ子ちゃんたちにとって、外国へ行く旅は、大冒険。

だからこそ、助走から特別な、プリヴィレッヂを味わおうではありませんか。

なにせ、「旅するアレっ子」だからね。

筆者の投稿はプラットフォームを変えてつづけてはいたものの、長くにこのページで書くことは久しぶりです。

子も成長したし、きっとわたしもアレっ子家族として成長しているのでしょう。

厳しいところは厳しく、ただしあとは、ま、いっか。です。